推荐与赞誉

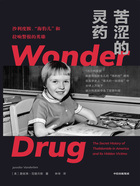

在《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》中,有一张C.琼·格罗弗(C.Jean Grover)童年时期拍摄的照片。6岁的她坐在桌边学习,脸上露出令人难忘的微笑。同样让人难忘的还有她的手。作为一名沙利度胺药害事件的受害者,格罗弗的手只长到了手肘的位置,手指也不全。全世界像她这样的“海豹儿”数以万计,有的仅仅是因为母亲在孕期服用过一片沙利度胺。这本书以翔实的史料记述了沙利度胺悲剧的前因后果,充满共情的笔触让人仿若置身于一个个饱受沙利度胺伤害的家庭当中。沙利度胺事件是一场令人触目惊心、无比愤怒的惨剧,也是最著名的警示事件之一,时刻提醒所有医疗相关行业人员和全社会,医学的发展与任何其他行业一样,无法离开资本的赋能,因而要永远警惕资本逐利的天性可能放大人性邪恶的一面。如果没有严格缜密的制度监管、医学伦理的约束以及人类良知的坚守,医学研究和临床应用就可能脱离正确的轨道,甚至给人类带来巨大的灾难,包括反噬始作俑者。书中最令人尊敬,因而最熠熠生辉的人物毫无疑问是弗朗西丝·凯尔西医生,她顶住巨大的压力,以对科学原则和良知近乎偏执的坚持最终阻止了沙利度胺在美国上市,避免了更多“海豹儿”的降生。相信阅读《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》能让公众通过这一事件更好地理解像弗朗西丝·凯尔西医生这样的食品药品监督管理者的工作,更加理性、科学地看待和支持食品药监工作,同时也能让我们这些医生以及食品药品监督工作者更加感到肩上的责任以及工作的重大意义。历史需要铭记,代价惨痛的历史更是如此,以史为鉴、坚守科学理性与良知才能尽最大可能避免类似的悲剧重演。

姜玉武

北京大学医学部儿科学系主任

北京大学第一医院儿童医学中心主任

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》以翔实的史料和深刻的人文关怀揭示了医学史上沙利度胺事件的悲剧及其对孕妇和新生儿健康造成的影响。这本医学人文的佳作让我们能更加深刻地理解药品监管的重要性,以及医者所肩负的责任。让我们从历史中汲取教训,共同守护孕妇和新生儿的健康。

周文浩

广州市妇女儿童医疗中心院长

中华医学会儿科学分会新生儿学组组长

无论是医者还是病人,在面对任何病症时都希望能有药到病除的灵药。但如果这种灵药——假如真有的话——存在不良的副作用呢?我们该如何权衡使用药物的利弊得失?把逻辑再往前推一步,我们应该通过何种途径去发现治病救人的药物可能存在的毒副作用?在资本逐利的驱使下,相关利益方是否会重视药物的安全性问题,甚至是否可能对药物的毒副作用视而不见或者刻意隐瞒?《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》聚焦医学界著名的沙利度胺药害事件,通过一个个饱受沙利度胺伤害的家庭的悲剧,以及以弗朗西丝·凯尔西为代表的学者坚守科学信念,拉响警报从而避免更大灾难发生的壮举,向我们展现了药物临床试验和安全监管的必要性。无论是医学从业者、立法执法者,还是为人父母者,这本书都不容错过。

罗小平

华中科技大学同济医学院儿科学系主任

同济医院儿科学系主任、同济儿童医院院长

沙利度胺药害事故引发的“海豹儿”悲剧以惨痛的教训展现了出生缺陷防控工作的意义,让医学界深刻认识到药物安全性评估和监管的重要性。《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》以翔实的资料和全方位的视角描述了这场原本可以避免的悲剧是如何一步一步成为现实的。了解这段历史有助于我们关注孕产妇和新生儿的健康,避免类似的悲剧重演。

梁德生

中南大学医学遗传学研究中心教授、主任医师

中南大学国家生命科学与技术人才培养基地主任

中国医师协会医学遗传医师分会副会长

中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会主任委员

作者詹妮弗·范德贝斯用6年时间,通过283次采访和研读数千份几十年前的文件,还原了20世纪最大的医药丑闻——沙利度胺和“海豹儿”惨痛悲剧的始末,还原了这一悲剧对受害家庭的巨大影响,还原了美国食品药品监督管理局那个年代新药审批制度的漏洞(类似司法领域“疑罪从无”的逻辑),还原了资本逐利的黑手是如何扰乱药品研发与审评监管过程的,还原了制药公司在新药有效性与安全性方面的潦草疏忽与举证职责缺失,还原了受害者们困难重重的漫漫维权之路,读来触目惊心。

前车之鉴,后事之师!2019年新修订的《中华人民共和国药品管理法》提出了“国家建立药物警戒制度”的目标和要求。药物警戒贯穿于从药物研发、使用到退市的全生命周期,其核心思想是防控用药风险,保障患者与公众安全。

时代在发展,科学在进步。守护公众生命健康,为患者安全用药保驾护航,事关科学与良知,是责任与担当!

朱珠

北京协和医院药剂科研究员、教授

国家卫生健康委合理用药专家委员会委员

无论是医生还是病人家属,都有必要改变急着使用新药的观念。在这一点上,沙利度胺是一个很有代表性的药物,对药物开发、基础研究、审批、推广、应用都产生了深远的影响。新药(如新的靶向抗肿瘤药)往往疗效好、适应病种少,但与之并存的是药物可能的不良反应。然而医生或患者有时仅看到(或寄希望于)药物可能治愈疾病的一方面,在不良反应出现前不会在意不良反应。在新药研发和监管方面,特别需要像《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》中弗朗西丝·凯尔西医生这样的人。患者和患者家属一味追求新药的理念也需要修正(需要改变对新药的认识),待药物成熟后再用不迟。

陈孝

中山大学附属第一医院药学部主任、教授

中华医学会临床药学分会委员

中国药学会医院药学专业委员会副主任委员

“反应停”(沙利度胺)事件是人类历史上最大的药害事件之一,直接导致了上万名婴儿患上肢体畸形和其他严重的先天性缺陷。美国作为制药业最发达的资本主义强国,受害的人数远少于其他国家。其中的原因是什么?《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》讲述了美国食品药品监督管理局的医学审查官弗朗西丝·凯尔西以及一群热心医生、社会人士为之付出的艰苦努力,甚至不懈斗争。这个案例不仅启示我们在药品的研发和临床试验环节需要严格的监管,更告诉我们人性的光芒是照亮世界的永恒存在。

赵立波

北京大学第三医院、药学院教授

北京大学治疗药物监测和临床毒理中心主任

中华医学会儿科学分会临床药理学青年组副组长

凡药三分毒,任何一种药物,既可能是治病救人的天使,也可能是造成严重后果的恶魔。《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》为我们揭示了人类历史上最为严重的药害事件,也展示了具有科学原则的药品审评工作者的人性光辉。如何避免类似悲剧再次发生,需要每一个医药从业者深思。特别是对于药品监督管理部门而言,应坚守并执行“最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责”四个“最严”要求,以监管科学为指导,做好药品的科学监管。本书值得所有医药从业者读一读。

邓黎

四川大学华西药学院药剂学系副教授

以弗朗西丝·凯尔西为代表的一群英雄,以他们的不懈坚持和勇气,避免了沙利度胺给美国带来灾难性的后果。《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》向我们展示的不仅是实验室里的科学,还涉及伦理、法律和社会层面的考量。英雄们的行动展现了一个负责任的科学家在面对商业和政治压力时,如何坚守科学真理和保护人类的健康。更为重要的是,这一里程碑式的事件突显了药物毒理学在新药研发和上市前评估中的核心作用,使药物的毒理学安全性评价和管理毒理学成了药物开发不可或缺的一部分。

余沛霖

浙江大学医学院毒理学教授

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》以深刻的调查与细腻的笔触揭开了被誉为“奇迹药物”的沙利度胺在美国的隐秘历史,以及它所带来的深远而惨痛的后果,是一本具有深刻社会意义的作品。它不仅为我们揭示了沙利度胺背后的黑暗历史,更让人反思药品监管、企业责任以及人性中的善与恶。这本书不仅是对过去的深刻回顾,更是对未来的警醒与启示。它提醒我们,在面对科学与医学的进步时,必须保持清醒的头脑与审慎的态度,以确保科技真正为人类带来福祉而非灾难。

胡晓静

复旦大学附属儿科医院护理部副主任

中华护理学会新生儿学组副组长

国家儿童医学中心儿科联盟新生儿亚组组长

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》记录了美国药品监管体系中的漏洞与失职,生动刻画了制药行业在追逐利润时如何漠视公众健康与安全。作者以极富洞察力的笔触展示了监管机构的无能与疏漏给整个社会带来的灾难性后果,唤起了对生命价值与患者尊严的深刻关注。医疗界不应仅限于技术的进步,更应牢记卫生工作人员的道德底线。这本书为中国医药卫生政策与立法者敲响了警钟,提醒我们该如何在复杂的利益博弈中坚守公众安全的底线与初心。

王岳

北京大学医学人文学院医学伦理与法律学系教授

在《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》中,作者詹妮弗·范德贝斯讲述了一名又一名产妇初见自己孩子时的心碎一幕:这些新生儿有的“没有手臂,也没有腿”,有的“四肢就像鱼鳍”,还有的手就像“海豹的爪子”。他们都是沙利度胺的受害者。在欧洲,这种药物未经严格的安全试验就被用于孕妇,导致数以万计的新生儿出现“海豹肢”畸形。但在美国,得益于三位杰出女性弗朗西丝·凯尔西、芭芭拉·莫尔顿和海伦·陶西格对良知的坚守以及深入的调查,沙利度胺没有通过审查,无法上市,从而避免了一场更大规模的灾难。她们的举动还直接促成了美国有关药物临床试验、审批流程以及受试者知情同意权的法规的立法,并且为全球医学界的药物安全性评估提供了借鉴。这本佳作不仅能让我们谨记历史的教训,同时也能让我们更深刻地理解药物安全性审核是对孕产妇、新生儿以及所有人群健康的保障。

李智文

北京大学公共卫生学院研究员

国家卫生健康委生育健康重点实验室副主任

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》揭示了20世纪影响最大的药害事件之一沙利度胺悲剧中鲜为人知的一段历史。沙利度胺最初作为镇静剂和治疗妊娠反应的药物上市销售,在全球多个国家造成了大量儿童的出生缺陷。在广为流传的故事中,沙利度胺从未在美国被正式批准上市。但通过细致审慎的资料研读和广泛深入的访谈,作者詹妮弗·范德贝斯为我们重新描绘了沙利度胺在美国的故事,揭示了隐藏的受害者被淹没的声音。更重要的是,作者在书中对制药业和政府机构的失职做了批判性的审视,为当下的食品药品监督管理工作敲响了警钟,也对医学伦理和卫生法工作寄予了沉重而殷切的期许。

这是一部有些残酷的纪实文学,它告诉我们,医药产业并不因为其与健康的紧密联系就自然而然地体面高尚,相反,玩忽职守和逐利行为深深根植其中,等待着抓住每一个漏洞从关乎性命的大事中牟利。

这也是一部鼓舞人心的英雄故事。弗朗西丝·凯尔西、海伦·陶西格等医学史上伟大先驱的名字为我们熟知,但这本书的细节让我们更加真切地体察到她们的智慧和勇敢。她们和众多同行者的故事让我们知道,保持医学的初心、维持社会正义从来都不是简单的事,但这条道路上总会有志同道合者同行。

这是一本引人入胜的作品,不仅适合医药监管、药品研发、医学伦理和医学史等领域的专业读者,也适合每一个关心健康、医学和正义的普通人。

谷晓阳

首都医科大学医学人文学院医学伦理学与医学史学学系副教授

严格的药物监管从何时开始?从一个著名药物导致的千千万万个家庭的悲剧开始,从一个无畏女性挺身而出,保护万千家庭免受未经严格监管的药物的损害开始。这是一个至今仍然有深刻意义的故事。事关大众健康的药物该如何监管?在利益、职级的威严与职业道德面前,一个普通的职员应该如何选择?这就是20世纪沙利度胺的故事。我向每一位关心药物研发、关心药物监管的从业者,也向每一位希望了解20世纪最惊心动魄的药物监管故事的读者推荐这本书。

仇子龙

上海交通大学医学院松江研究院特聘教授

救命的灵药,也可能是致畸的毒药。当制药业成为大生意,资本的逐利本性可能导致巨大的药品安全问题。这本书的作者用了6年时间,通过283次采访和数千份文件,不仅还原了20世纪最大的医药丑闻,而且出于调查记者的良知和勇气,进一步揭示出被美国各个权力部门竭力隐瞒的受害者规模。在继承“发掘黑幕”的传统方面,这是一部震撼之作。

马凌

复旦大学新闻学院教授

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》出色地讲述了医药领域的一个惊悚故事,也尖锐地揭开了一场被遗忘的美国悲剧。詹妮弗·范德贝斯穷尽6年的开创性研究,以对难以磨灭的细节的敏锐观察和坚如磐石的道德信念写出了关于制药业渎职行为的一部令人震惊的长篇叙事。

帕特里克·拉登·基弗

畅销书《什么也别说》《疼痛帝国》作者

《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》既是幸存者所面临的艰苦斗争的感人故事,也是调查性新闻报道如何发挥作用的鲜明例证。如果这本书的出版能提高各方对美国沙利度胺事件的认识,那么它就完成了一项重要并值得称赞的使命。

《科学》杂志

詹妮弗·范德贝斯引人入胜的新书表明,20世纪60年代早期真正发生在美国的事情远比我们记得的更令人痛心……范德贝斯的讲述充满了热情、力量、共情,穿插其中的受害者的故事更加深了内容的沉重感,书的结尾处也再次把叙述拉回到受害者身上。

《哈佛公共卫生杂志》

这个故事有真正的英雄,也有真正的恶棍。读过《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》,你会感激这世上有意志坚定的科学家和研究流行病的书呆子这些真正花时间来细读数据的人。你也会感激具有奉献精神的儿科医生、屡屡碰壁却坚持不懈的父母,还有范德贝斯这样刨根问底、坚忍不拔,能够挖出应该让世人知道却尘封已久、被刻意隐瞒的往事的调查记者。

《华盛顿邮报》

詹妮弗·范德贝斯灵动而深入的《苦涩的灵药:沙利度胺、“海豹儿”和拉响警报的英雄》讲述了沙利度胺悲剧的来龙去脉。书中的叙述如同约翰·勒卡雷的惊险小说,从一个国家跳到另一个国家。此书的出版紧随相关纪录片的上演,希望美国政府能知错认错,确保幸存者得到承认和足够的支持。美国的幸存者人数估计有100人左右,他们的身体真正成了现代药品安全的试验平台。

加拿大《环球邮报》